青藏高原积雪–多年冻土相互作用研究取得新进展

青藏高原是全球最大的高海拔多年冻土区,其积雪分布以浅薄、短暂为主,与北极厚雪稳定的特征截然不同。积雪通过反照率、导热性和融雪潜热等作用,深刻影响地–气热量交换和多年冻土稳定。然而,以往研究多集中于北极厚雪环境,对于青藏高原这种以浅雪为主的独特机制仍缺乏实地证据。

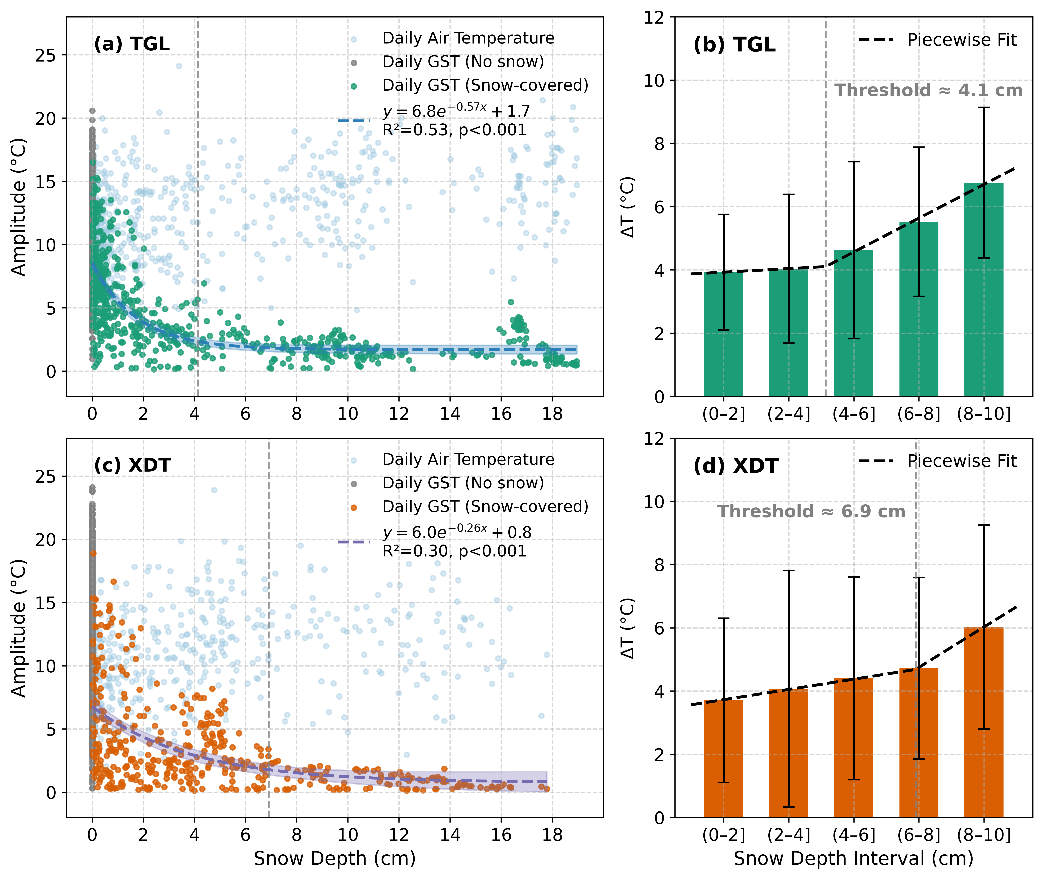

我站科研人员基于多年连续观测,系统揭示了积雪厚度对地表温度与能量通量的门槛效应。研究发现:当雪深超过4.1cm(唐古拉)和6.9cm(西大滩)时,积雪才会显著发挥保温作用;而在不足2cm的浅雪条件下,地表反因高反照率和融雪潜热消耗而出现冷却效应。

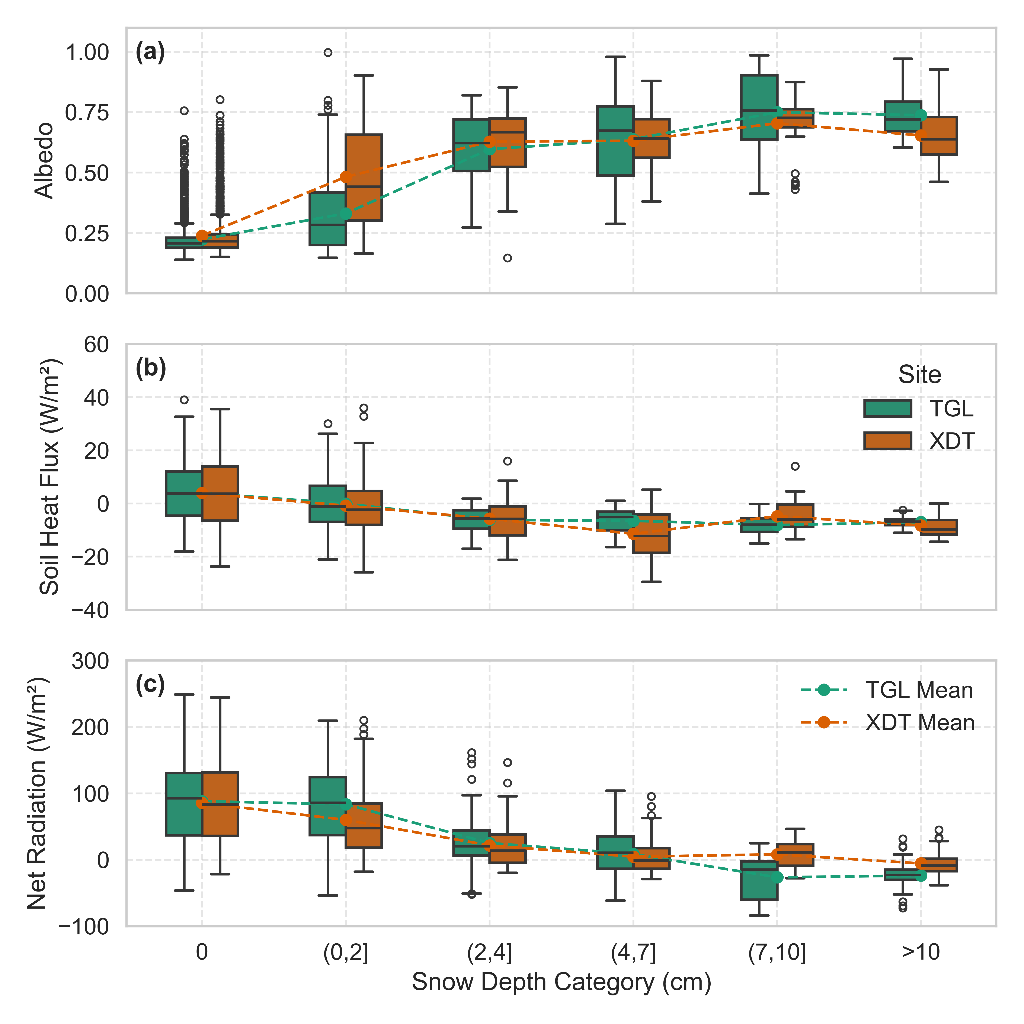

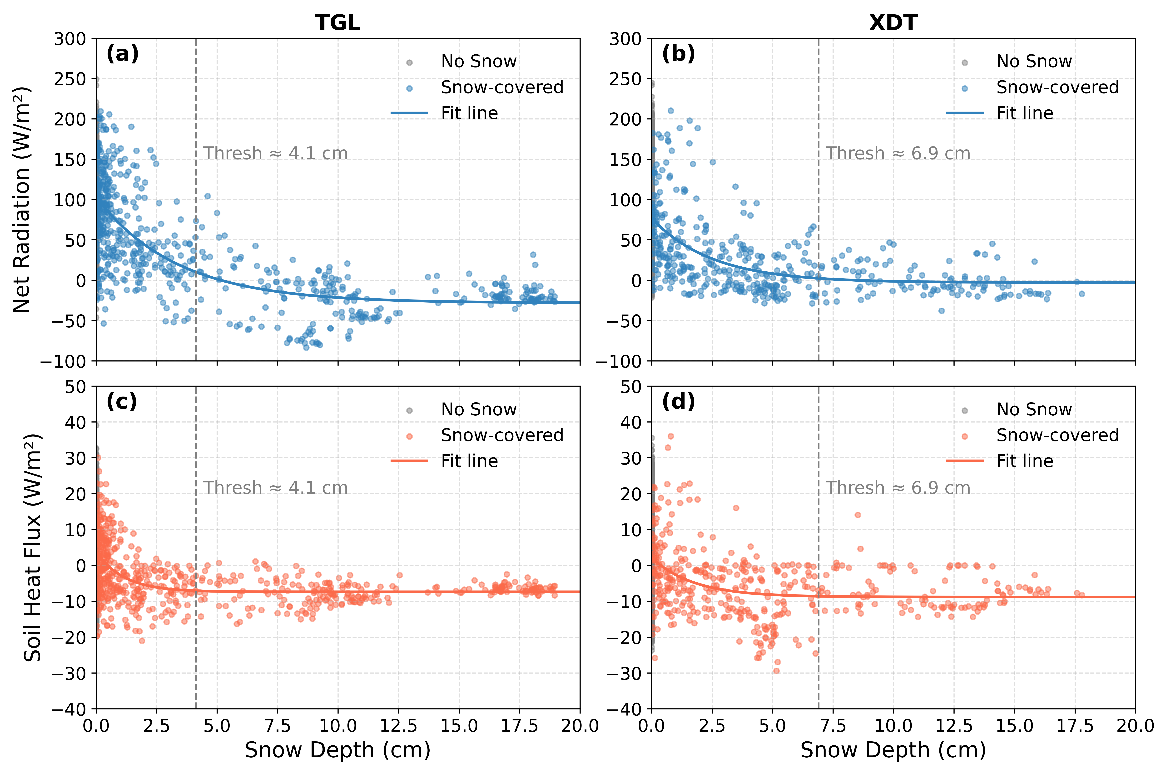

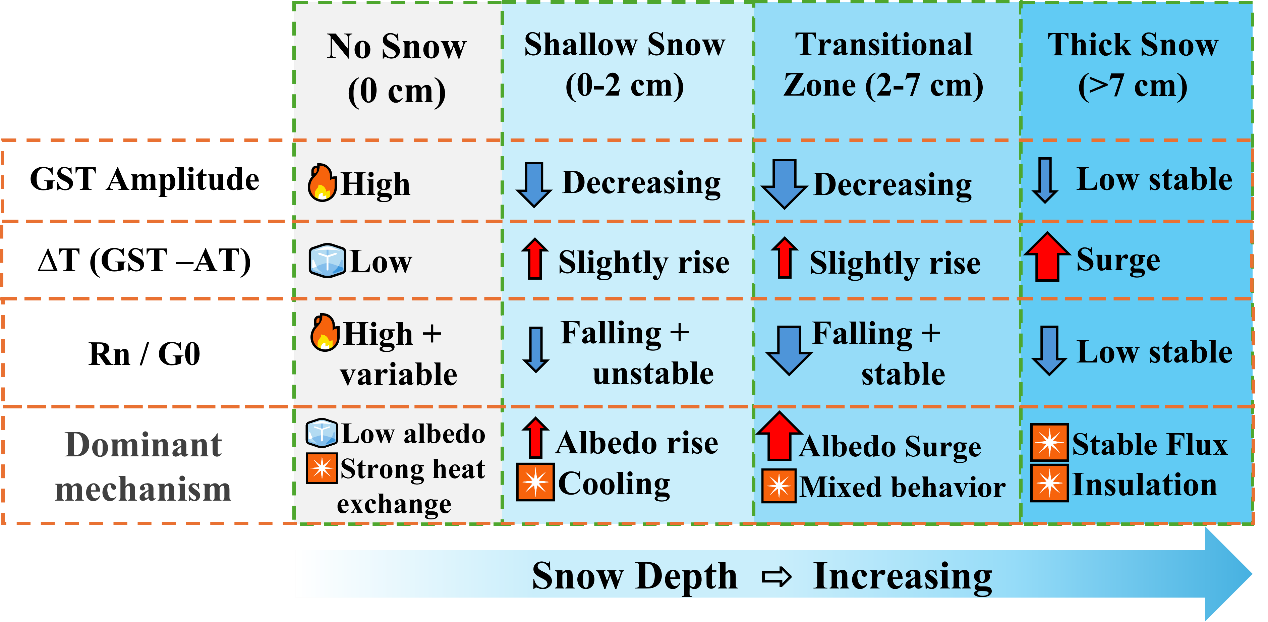

研究进一步表明,随着积雪增厚,地表净辐射和土壤热通量呈现非线性衰减并趋于稳定。据此,研究团队提出“四区间机制模型”,将雪–地相互作用划分为裸地、薄雪、过渡雪和厚雪四类典型状态,系统刻画了地–气耦合如何随雪深跨越由冷却到保温的转折点。

该成果不仅为理解青藏高原积雪–冻土相互作用提供了实地观测证据,也为改进寒区陆面与气候模型提供了关键参考。与北极厚雪环境相比,青藏高原以短暂、浅薄雪事件为主。在未来气候变暖和积雪减薄的背景下,若忽视浅雪的冷却效应,可能会低估冻土降温和能量通量调节的真实强度。本研究为更准确预测冻土演变及其气候反馈提供了新的科学依据。

该研究成果以 “Threshold-governed insulating and cooling effects of snow cover on alpine permafrost: evidence from the Qinghai–Tibet Plateau” 为题,发表在地学一区TOP期刊 Agricultural and Forest Meteorology 上。我站肖瑶助理研究员为论文第一作者,胡国杰研究员与南京信息工程大学赵林教授为共同通讯作者。

本研究得到国家自然科学基金(42322608,42471168,U23A2010,41931180)、中国科学院青年创新促进会(2022430)及冰冻圈科学与冻土工程国家重点实验室自主部署项目(CSFSE-ZQ2407,CSFSE-ZZ-2408)联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110802

积雪厚度与地表温度响应的阈值关系

不同雪深条件下反照率、净辐射和土壤热通量变化

雪深对地表能量通量的非线性影响及阈值效应

积雪–多年冻土相互作用的四区间机制框架

图稿: 肖瑶,胡国杰;审核:吴通华