青藏高原五道梁多年冻土区地面形变机制研究取得进展

气候变化和人类活动影响下的青藏高原多年冻土稳定性研究具有至关重要的意义。InSAR能够有效监测多年冻土形变,通过活动层水热变化有效捕捉冻土变化的季节性和长期趋势。以往研究多集中于大尺度的冻土形变,但环境因子与人类活动在更精细尺度上的协同调控作用机制还不清楚。

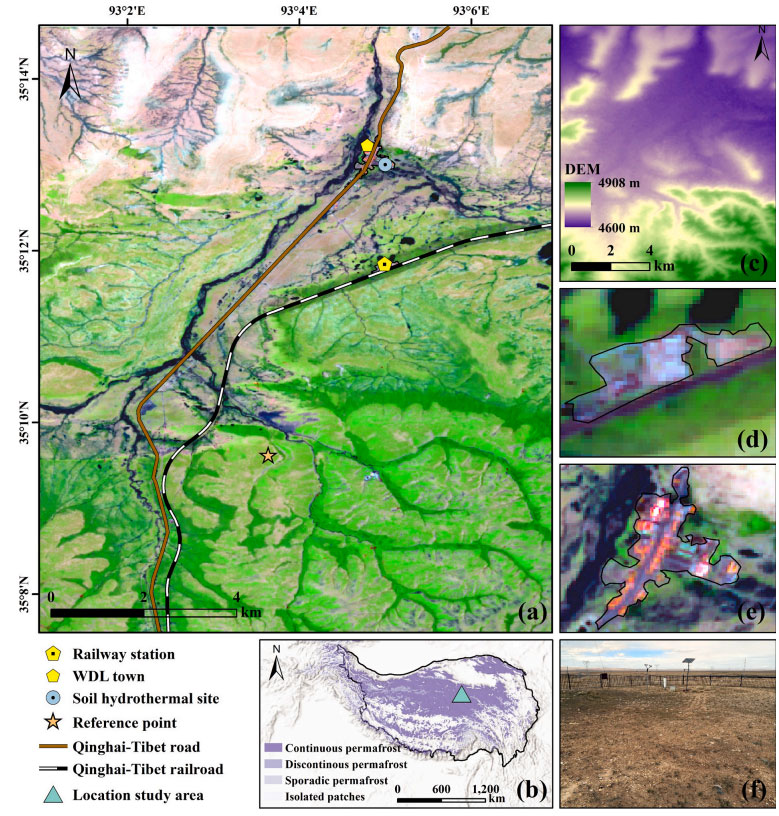

我站研究人员利用SBAS InSAR技术获取了五道梁多年冻土区地表形变时间序列(图1),并构建了基于XGBoost 的模型,评估了活动层土壤水热状况、植被、地形及人类活动的影响。结果表明:土壤水分在多年冻土形变中起主导作用,其与土壤温度的交互作用呈现出非线性效应。NDVI的长期变化与季节性形变幅度显著正相关(R² = 0.3546,p < 0.001)。地貌单元对冻土形变具有显著控制作用:谷地和低地因水热条件差异表现出更强的形变,而高地则显示出更强的稳定性(图2)。人类活动对地表形变也产生了重要影响。五道梁车站(中值沉降速率:−11.55 mm/yr)和青藏铁路(中值沉降速率:−8.75 mm/yr)表现出较强的调控效应,而五道梁镇(中值沉降速率:−12.45 mm/yr)和青藏公路(中值沉降速率:−10.32 mm/yr)则出现更显著的形变,这突显了工程设计在缓解多年冻土退化中的重要作用。研究结果为理解气候变化环境因子与人类活动对青藏高原多年冻土形变的协同调控机制提供了新的认识,并表明可解释机器学习方法在多年冻土区地表形变研究中可以得到更有效的应用。

图1 研究区概况

图2 不同地貌条件对形变时间序列的影响

该成果以Revealing the impacts of environmental and anthropogenic factors on permafrost deformation in the central Qinghai-Tibet Plateau using InSAR and interpretable machine learning为题发表在地学Top期刊Ecological Indicators。我站吴通华研究员和陈杰副研究员为论文共同通讯作者,博士研究生林星辰为论文第一作者。

该研究获中国科学院“西部之光”基金项目(xbzg-zdsys-202304)、甘肃省科技计划项目(22ZD6FA005)和中国科学院冰冻圈科学与冻土工程国家重点实验室项目(No. CSFSE-TZ-2402)联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113977

图文:林星辰 审核:吴通华