青藏高原多年冻土与陆气相互作用研究取得重要进展

在全球变暖背景下,青藏高原多年冻土的角色正被重新认识。多年冻土不仅是全球最大的高海拔“碳库”,更通过能量与水分的耦合过程,主动塑造区域乃至全球的气候格局。近日,我站与南京信息工程大学联合团队在多年冻土—气候反馈研究中取得重要进展。该研究系统构建了“碳反馈”与“能量–水分反馈”双通道驱动的多尺度气候反馈框架,为明晰极端气候成因与提升气候预测能力提供了全新思路。

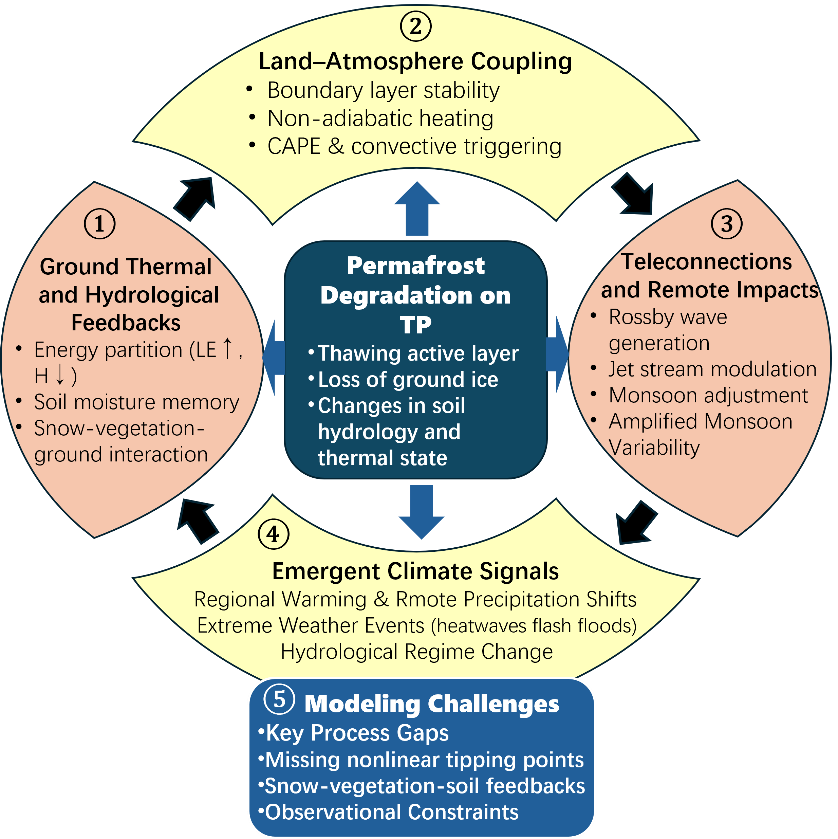

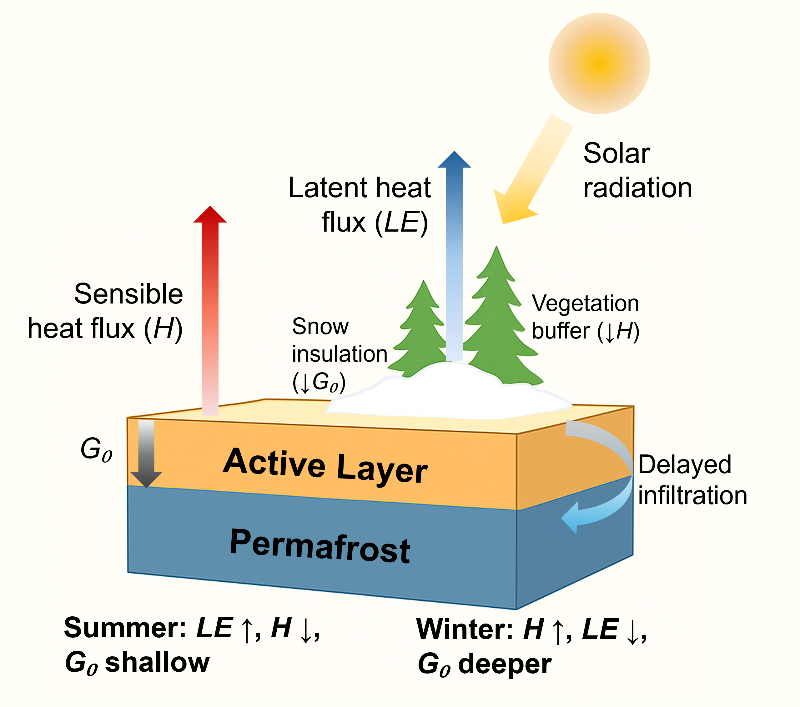

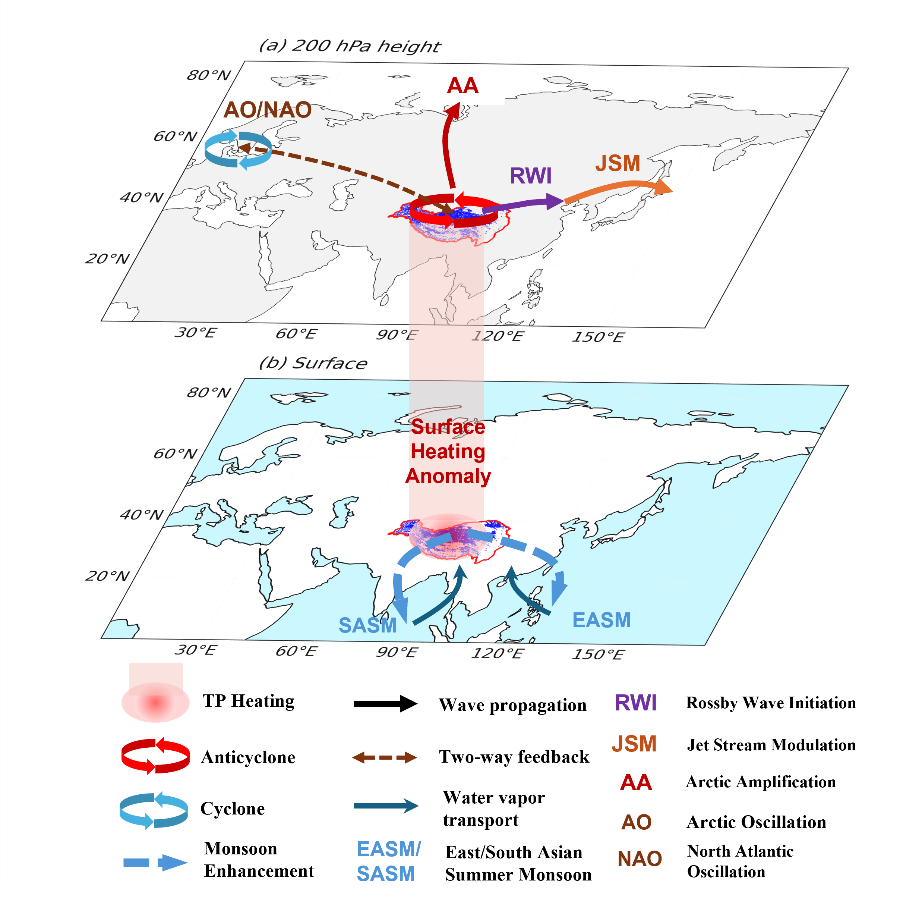

研究发现,多年冻土的“冻融记忆”(即冻结或融化状态在季节间延续并影响下一阶段热量与水分状况),连同土壤热物理特性及潜热/显热分配,决定了地表能量释放的节奏与路径,进而影响边界层稳定性、对流触发过程,并最终改变季风节律与大气遥相关结构。基于长期观测、遥感反演与过程模拟,团队首次完整描绘了从“地表能量分配 → 边界层演变 → 季风与行星波响应”的多尺度反馈链条,拓展了传统以碳循环作用为核心的研究视角。

同时,研究指出现有地球系统模型(ESMs)在相变热力过程、雪–土–植被耦合和跨季节水分记忆等关键环节存在显著低估。对此,提出了可直接应用于模型改进的技术路径,包括优化过程参数化、强化气候系统多圈层耦合逻辑,并引入长期连续观测进行验证,从而为提升气候预测精度和极端事件风险评估提供了可行方案。

该研究在三个方面取得重要突破:在范式上,将多年冻土–气候作用的研究重心从单一碳反馈扩展为兼顾能量–水分反馈的双通道框架;在机制上,建立了覆盖地表、边界层到大气环流的多尺度反馈逻辑图谱;在应用上,提出了面向模型改进和观测体系建设的可实施路线。这些成果为理解青藏高原多年冻土在气候系统中的多元作用、提升极端气候预测能力提供了新支撑。

该成果Beyond carbon: Multi-scale thermal and hydrological feedback of permafrost on the Tibetan Plateau(DOI: 10.1016/j.earscirev.2025.105248)为题发表在地学一区Top期刊Earth-Science Reviews,我站肖瑶助理研究员为第一作者,我站胡国杰研究员与南京信息工程大学赵林教授为共同通讯作者。研究得到国家自然科学基金(42322608, 42471168, U23A2010)、中国科学院青促会项目(2022430)、国家重点研发计划项目(2022YFF0711702)及冰冻圈科学与冻土工程全国重点实验室自主部署项目(CSFSE-ZQ2407,CSFSE-ZZ-2408)联合资助。

图1 青藏高原多年冻土退化驱动的非碳气候反馈机制框架

图2 冻土区季节性能量通量与地下水文过程示意图

图3 青藏高原至全球尺度的气候反馈路径图谱

图稿: 肖瑶,胡国杰;审核:吴通华