祁连山山地多年冻土区滑坡活动正在向更高海拔区域发展

近年来,全球气候变暖显著影响了多年冻土区的坡体稳定性,导致滑坡活动风险不断增加。然而,现有研究多集中于单一类型滑坡(如热融滑塌),对滑坡活动的海拔依赖性及其与多年冻土退化之间的关系尚缺乏深入研究。

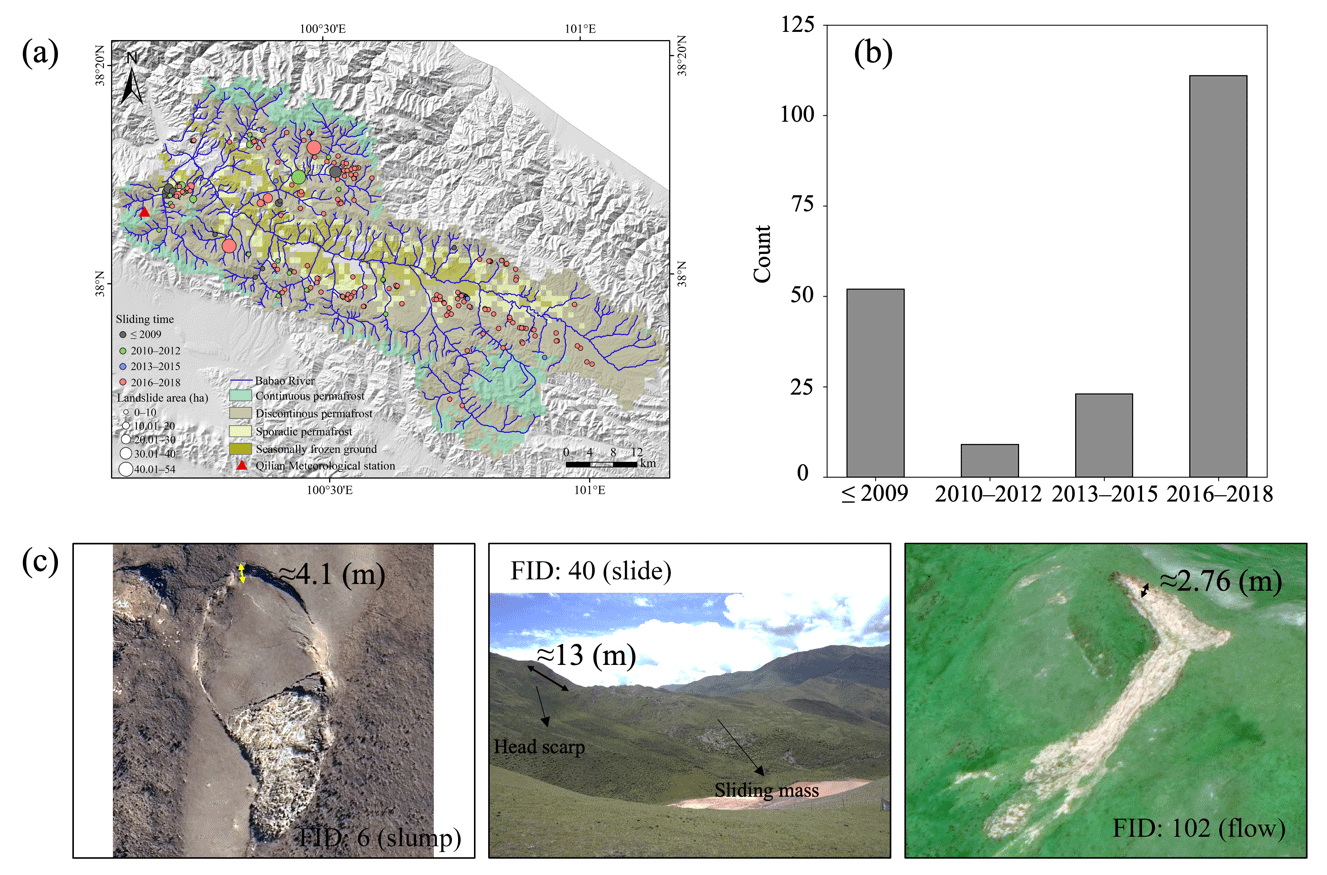

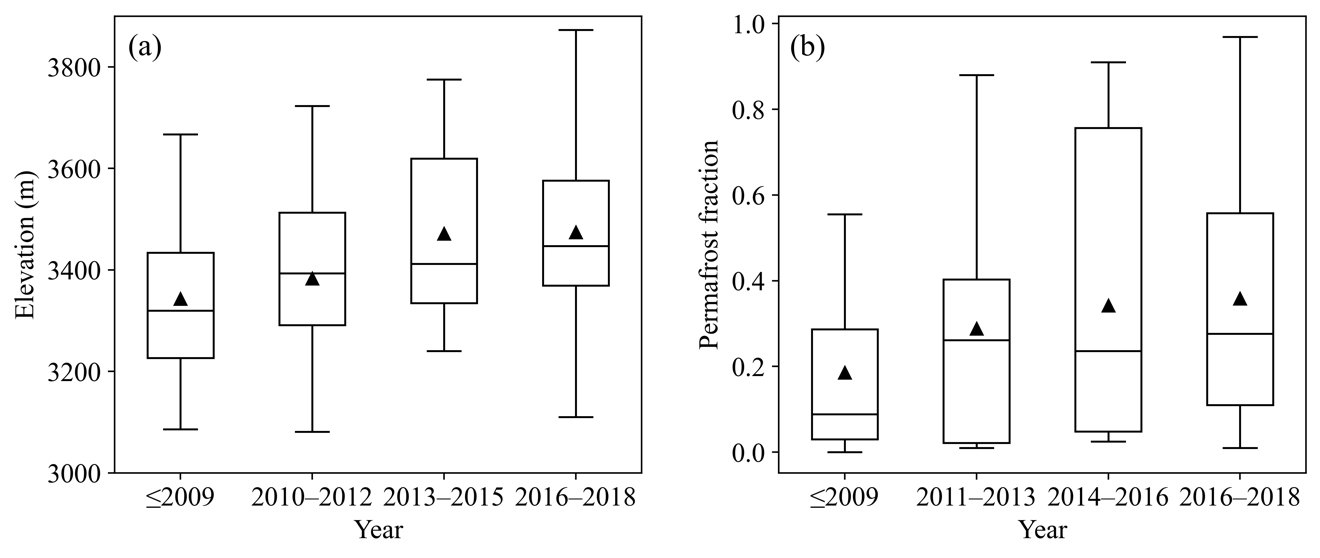

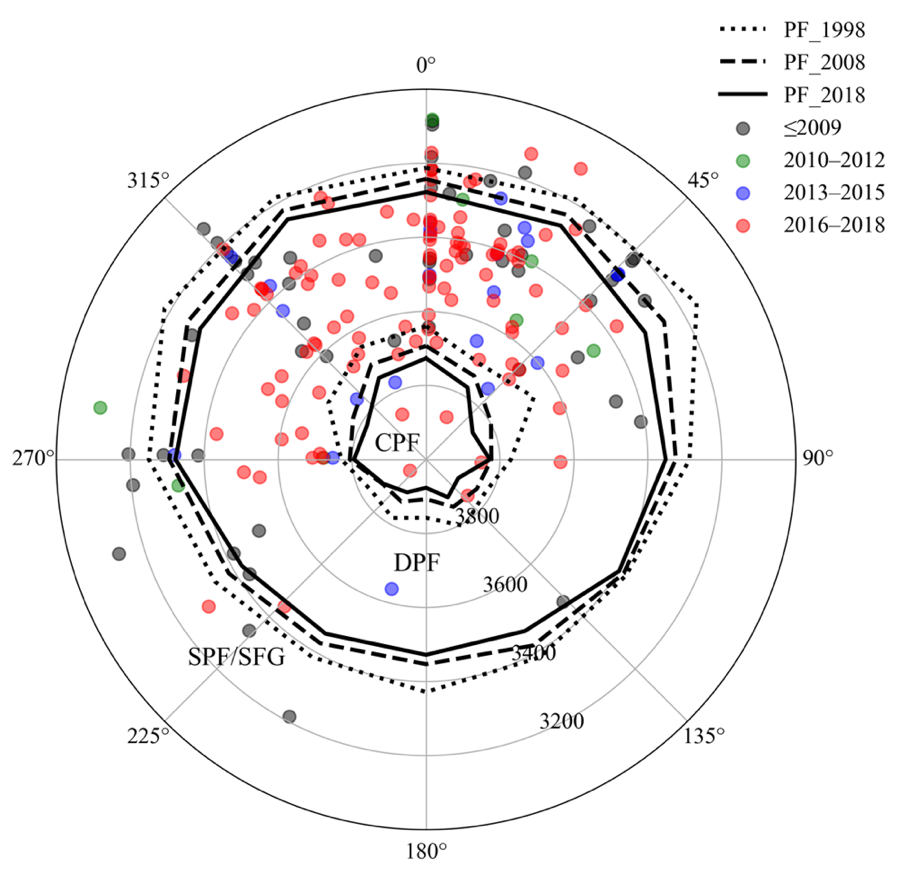

在这一背景下,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学与冻土工程重点实验室格尔木站吴通华研究员团队以祁连山八宝河流域为研究对象,综合运用多源高分辨率遥感影像和无人机调查技术,对2009至2018年间的滑坡活动进行了系统编目与分类分析,并将滑坡划分为滑移、流动和塌陷三种主要类型(图1)。结果表明,2009至2018年间,该区域滑坡活动显著增强,其中2016至2018年间记录的滑坡事件高达105起,占总数的52%。滑坡活动的平均海拔从3343米升至3474米,增加了约130米(图2)。通过对比基于模型的多年冻土分布图,发现滑坡活动的海拔上升趋势与多年冻土下限的抬升基本一致(图3)。此外,滑坡活动主要集中于3200至3800米的不连续多年冻土区,这些区域受冻融循环加剧影响显著,包括地表力学强度的降低及孔隙水压力的增加等,从而加剧了滑坡风险。进一步分析表明,气候变化是研究区滑坡活动增强的主要驱动因素。研究区内年均气温和降水量的持续上升和增多,导致多年冻土下限显著抬升,使不连续多年冻土区的坡体稳定性显著下降。本研究初步揭示了祁连山多年冻土区滑坡活动与多年冻土退化之间的复杂交互作用,为高海拔区域地质灾害的预测与防控提供了重要的科学依据。随着气候变暖的持续加剧,高海拔未受扰动的多年冻土区域滑坡活动预计将进一步增加,地质灾害的频率和强度可能持续上升。为此,亟需加强针对滑坡的高分辨率监测及基于过程的机理研究,优化灾害预警体系,并提出更加精细化的防灾减灾策略。

图1: (a) 研究区域的滑坡空间分布;(b) 2009-2018年间滑坡分布直方图;(c) 实地调查中拍摄的滑坡照片和无人机影像。

图2:(a) 不同时期滑坡事件的海拔变化;(b) 滑坡事件对应的多年冻土变化趋势。

图3:多年冻土边界与滑坡的海拔、坡向和分布关系。三种不同线型分别代表1998年、2008年和2018年间稀疏多年冻土(SPF)、不连续多年冻土(DPF)和连续多年冻土(CPF)边界的平均海拔。内圈的三条线为SPF到DPF的过渡区,外圈的三条线为DPF到CPF的过渡区。不同颜色的小圆点表示滑坡在各时间段的海拔、坡向和数量分布特征。

该成果以Elevation-dependent shift of landslide activity in mountain permafrost regions of the Qilian Mountains为题发表在地学一区期刊Advances in Climate Change Research。我站吴通华研究员为论文通讯作者,陈杰副研究员为第一作者。

该研究获国家重点研发计划项目(2022YFF0801903)、国家自然科学基金项目(U23A2062,32361133551,42376255)、甘肃省科技计划项目(22ZD6FA005)、中国科学院“西部之光”基金项目(xbzg-zdsys-202304)和香港RGC项目(CUHK14303119,N_CUHK434/21)联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.accre.2024.11.003

图文:陈杰 审核:吴通华